Da «il manifesto», 14 febbraio 2014, p. 11

Recensione a

Mondo operaio, fabbriche, memoria del lavoro,

«Il de Martino», n. 22-23 (2013)

Bruno Cartosio

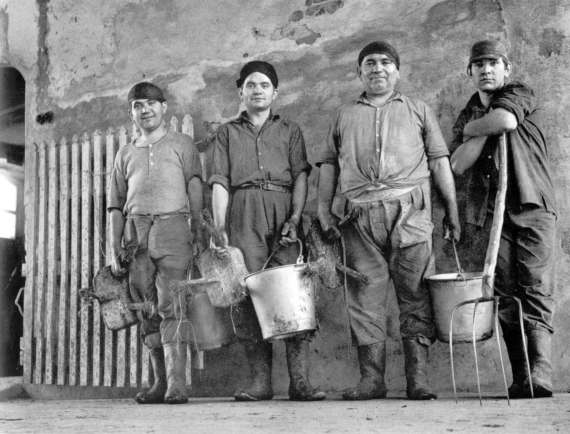

Dell’ILVA di Taranto si è parlato molto negli ultimi tempi e, giustamente, si dovrà parlare ancora a lungo, mentre, a proposito di acciaio, di Bagnoli e di Cornigliano non si parla più. Della Richard Ginori, dei cantieri di Monfalcone e, tutto sommato, della FIAT di Melfi si è parlato poco. Invece le vite in tutti quei luoghi di lavoro e di vita, le lotte, le soggettività e memorie operaie sono al centro del numero doppio appena uscito (nn. 22-23, 232 pp., 15 euro) de “Il de Martino”, la rivista del benemerito Istituto omonimo. E se nelle sue pagine si parla dell’ILVA, per esempio, mettendo insieme con grande efficacia cronistoria aziendale e discorso operaio su di sé, sul lavoro e sulla società circostante, si racconta anche, però, della prassi delle burle in fabbrica, dei minatori e dei canti di protesta sardi, delle industrie metalmeccaniche italiane in Cina.

Le scritture, i saggi presenti nella rivista sono diversi tra loro per impostazione e per efficacia. Alcuni tratti però sono sufficientemente comuni da permettere qualche generalizzazione. Anzitutto, il benvenuto a un lavoro che tematizzando il passaggio “da operai a gente” avvenuto negli ultimi decenni, si colloca nel problematico contesto socio-culturale in cui ci troviamo. Ed è un discorso che cerca di riprendere e riannodare i fili di una vicenda collettiva in cui le cesure tra presente e memoria sono esplorate, non taciute. Il lavoro è serio, anche se, come sempre nelle storie che i lavoratori raccontano su di sé e sul proprio lavoro, nel dramma c’è sempre spazio anche per la commedia. Il mosaico messo insieme dai tre curatori Cesare Bermani, Filippo Colombara e Antonella De Palma pesca nelle ricerche monografiche che loro stessi e altri nove studiosi hanno condotto negli ultimi anni. In tutti i saggi l’impiego degli strumenti della storia orale – essenzialmente l’indagine sul campo e i racconti in prima persona di lavoratori o ex lavoratori che parlano individualmente o in gruppo – si intreccia con il ricorso alle fonti scritte, primarie e secondarie.

Vorrei puntare brevemente l’attenzione su tre contributi, e quindi su tre nodi tematici di rilievo, ben sapendo di fare torto agli altri. Il primo è quello di Gianni Alioti “sulle industrie metalmeccaniche cinesi a conduzione italiana”. il saggio di Alioti aggiunge qualcosa a quello che sappiamo della Cina. Sintetizza i risultati di una ricerca presentata al pubblico italiano nel 2011 dalla Fim-Cisl e dall’Istituto Sindacale di Cooperazione allo Sviluppo, e fornisce dati importanti sulla presenza italiana – Piaggio e Candy, in particolare – nella provincia cinese di Guangdong. Le interviste a lavoratori cinesi permettono di concludere che anche nelle aziende “italiane” non vengono rispettati “i princìpi degli standard internazionali del lavoro, né le linee guida dell’OCSE sulle imprese multinazionali”. Ma non si rimane nel generico: molte delle imprese studiate “garantiscono salari e welfare ben inferiori agli standard minimi, impongono eccessivi orari di lavoro, violano la libertà di associazione sindacale, di contrattazione collettiva, e persino le norme esistenti in materia di salute e sicurezza del lavoro”. Nello spiegare gli investimenti della Piaggio in Cina, Roberto Colaninno aveva detto: “Noi non abbiamo delocalizzato, siamo andati a produrre per mercati che non avremmo mai potuto raggiungere producendo in Italia o in Europa”. Va bene. Questa, diciamo, è la globalizzazione “buona”. E continuava: “La sfida è organizzativa, le imprese devono dotarsi di una cultura che consenta loro di affrontare un mercato globale”. Molto meno bene, naturalmente, visto che in tale “cultura” non si rispettano neppure le pur basse norme della legislazione locale. Infatti, i lavoratori Piaggio ricevono salari inferiori al minimo di legge e gli straordinari (obbligatori, non volontari come dovrebbero essere) non sono pagati secondo le norme e portano le ore di lavoro settimanale a più di 60. Alla Candy fanno lo stesso, con la settimana lavorativa che può anche essere di sette giorni su sette (invece che di sei su sette) con orario prolungato e straordinari sottopagati.

Il comando sulla manodopera nel post-fordismo della globalizzazione neoliberista, in Cina, assomiglia molto a quello del pre-fordismo. In quanto modello di organizzazione produttiva il fordismo non è sparito, coesiste ovunque con quanto è stato introdotto dagli anni del “toyotismo” a oggi. Il punto è che si intreccia sempre più – anche fuori della Cina – con i modelli di comando sociale dei tempi del pre-fordismo. All’affermarsi del modello produttivo e sociale fordista si era accompagnata una pratica di “compromesso”, come viene ricordato in “Futuro interrotto” (il saggio sulla Fiat di Melfi di Fulvia D’Aloisio), grazie al quale la presenza sindacale e la contrattazione erano riconosciute, produttività e salari crescevano sostanzialmente di pari passo, l’occupazione era stabile. I lavoratori di Melfi avevano creduto che la fabbrica avrebbe portato lavoro, salario, stabilità e benessere nella società lucana. Dopo poco più di dieci anni si sono ricreduti. Le loro esistenze sono segnate da incertezza del lavoro e precarietà, inasprimento delle condizioni di lavoro e infine una ricattabilità sociale che inevitabilmente favorisce la sottomissione.

Tra Basilicata e Puglia la distanza è poca, anche se Melfi è nata pochi anni fa come struttura di avanguardia, mentre l’Ilva è nata molti anni fa ed è invecchiata male. La ricerca etnografica su Melfi di cui questo lavoro è un esempio, si integra perfettamente con l’altra sulle aziende cinesi e sull’ultima a cui mi sembra necessario accennare, quella sull’ILVA e su Taranto. De Palma intreccia i frammenti della storia, diciamo così, istituzionale dello stabilimento con i racconti dei lavoratori riguardo al loro luogo di lavoro. Si parla degli impianti e delle lavorazioni. Della vigilanza interna, che doveva controllare l’insubordinazione emergente e che in qualche caso ha prodotto esasperazione: “All’acciaieria una sera hanno picchiato un fiduciario di Riva poi sono andati nello spogliatoio, si sono spogliati, hanno messo gli abiti civili e se ne sono andati a casa. Automaticamente si sono licenziati. Però lo hanno mandato all’ospedale”. Del rapporto con il quartiere Tamburi, contiguo allo stabilimento: “Quando Riva ha cominciato ad avere problemi con il Comitato di quartiere, perché di là poteva venire un pericolo vero, poteva avere anche quarant’anni chi presentava la domanda, ma se vedevano che era dei Tamburi, veniva assunto. Così tappava la bocca alla gente dei Tamburi”. Ma quando i danni alle persone e al quartiere hanno superato le soglie della tollerabilità, l’insieme di mobilitazione, ricerca e informazione, il rapporto “preferenziale” non è più bastato all’ILVA, come sappiamo, a garantirsi la pace sociale. Anche in questo caso, i due pezzi che nel “de Martino” entrano nel merito aggiungono qualcosa alla storia di oggi. E sia qui, sia, per esempio, nei saggi su Bagnoli, Cornigliano e la Richard Ginori – la storia ricostruita e la memoria raccontata aiutano a capire oggi quello che, bene o male, diventerà storia e memoria domani.