Questo numero della nostra rivista esce con qualche mese di ritardo.

Il numero doppio del 2024 si era appena chiuso quando la perdita improvvisa e dolorosa di Valerio Strinati ci ha colpito come un fulmine, lasciandoci orfani della sua intelligenza, del suo entusiasmo, della sua amicizia.

A lungo consigliere parlamentare del Senato della repubblica, fino al 1990 Valerio aveva lavorato presso il Servizio studi, occupandosi dell’attività della VII commissione permanente (Istruzione). Successivamente era stato impegnato presso il Servizio delle commissioni permanenti e, dal 1997 al 2008, aveva ricoperto il ruolo di responsabile dell’ufficio di segreteria della XI commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale). Direttore dell’Ufficio di studi di legislazione comparata presso il Servizio studi (2008-2010), è stato capo segreteria della Commissione parlamentare di inchiesta sull’uranio impoverito e incaricato del coordinamento degli eventi culturali della biblioteca del Senato.

Una carriera nel cuore delle istituzioni che Valerio ha vissuto con serietà e passione, qualità che riversava nella ricerca storica, nell’organizzazione della cultura, nell’impegno politico e civile.

Studioso di socialismo, di storia del lavoro e delle istituzioni parlamentari, tra le sue pubblicazioni più importanti ricordiamo il pionieristico Politica e cultura nel Partito socialista italiano (1945-1978) (Napoli, Liguori, 1981) – a cui tanto devono tutti gli studiosi e le studiose di storia del socialismo nel secondo dopoguerra –, la curatela insieme ad Antonio Fanelli del numero monografico de «Il de Martino» dedicato a Emilio Lussu (2018) e Le barricate e il palazzo. Pietro Nenni e il socialismo italiano nel dialogo con Gianni Bosio (Firenze, Editpress, 2022).

Collaboratore dell’Anpi nazionale, responsabile formazione dell’Anpi provinciale di Roma e redattore di «Patria Indipendente», Valerio era Segretario generale dell’Aici (Associazione delle istituzioni di cultura italiane), membro del Comitato direttivo dell’Istituto storico della resistenza di Pistoia e del comitato editoriale degli Annali di storia e studi della Fondazione Valore Lavoro. E molto altro.

Quello che più di ogni altra cosa non trova parole, ancora oggi, è il racconto dell’uomo e del compagno che è stato Valerio: l’amico sempre attento e curioso, generoso e presente, affidabile e concreto; lo studioso in continua evoluzione, entusiasta, pieno di progetti e di soluzioni ai problemi; l’instancabile tessitore di relazioni, capace di mettere in comunicazione le persone, le istituzioni culturali e le idee con una grande naturalezza e una stupefacente efficacia.

Per ricordarlo, pubblichiamo su questo numero un suo lungo articolo sulle leggi memoriali, un tema che – al confine tra competenze professionali e impegno civile – lo aveva appassionato molto negli ultimi anni.

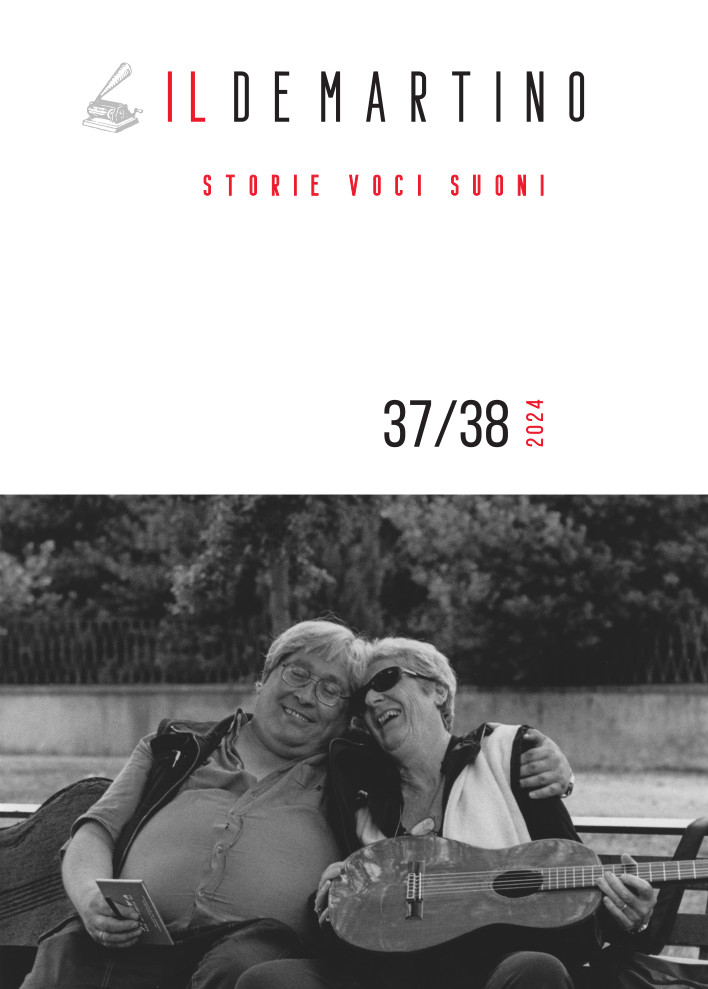

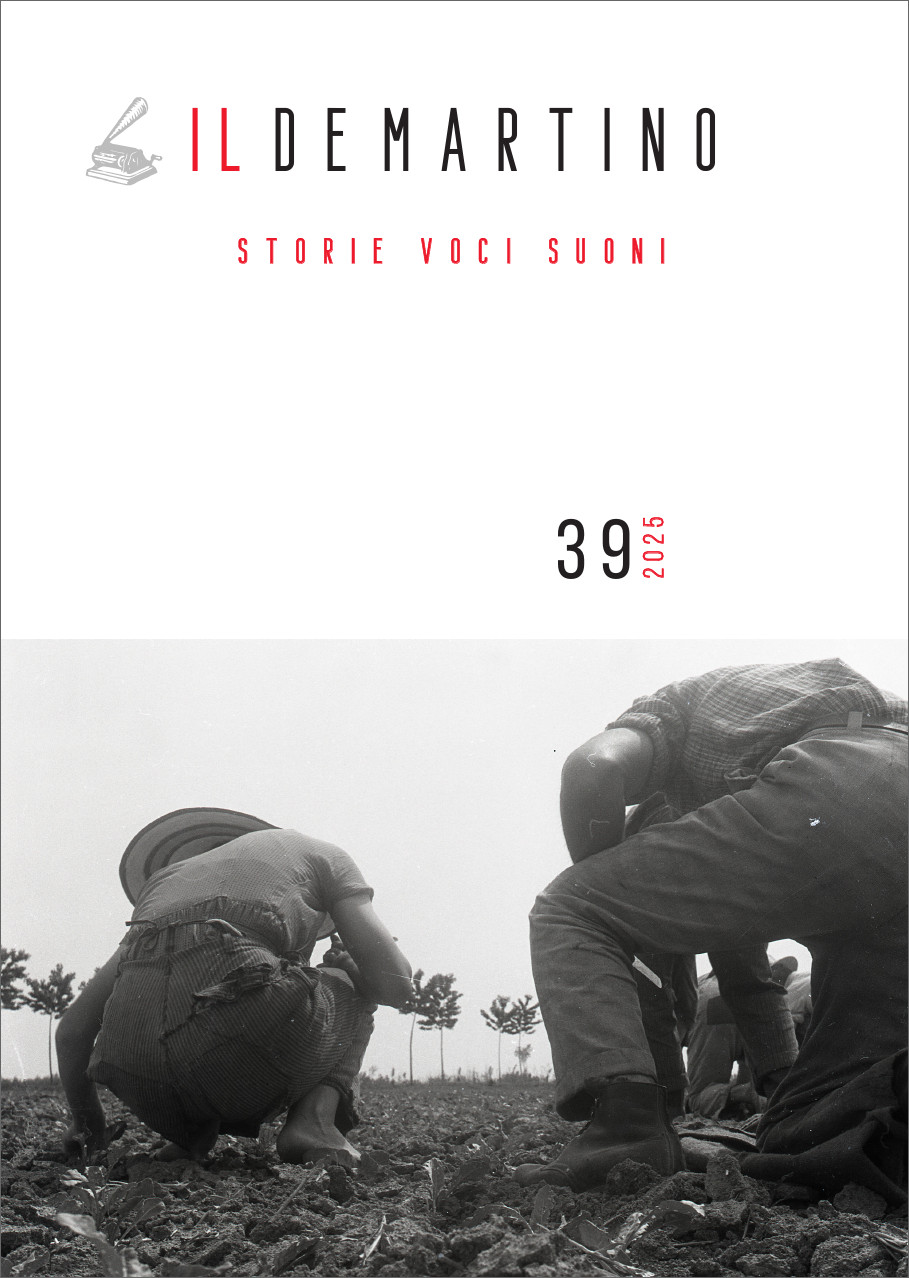

Pochi giorni prima di Valerio, il 14 novembre 2024, ci ha lasciati anche Giuseppe Morandi, protagonista, con l’amico-fratello Gianfranco “Micio” Azzali, della straordinaria esperienza della Lega di Cultura di Piàdena, una delle anime di questa rivista. Morandi è, fin dal primo numero della nuova serie, autore delle fotografie che accompagnano le copertine de «Il de Martino. Storie voci suoni». Simona Pezzano, in apertura del fascicolo, ci presenta uno dei suoi scatti più significativi, che abbiamo scelto per ricordare la sua arte e il suo impegno.

Il 14 marzo 2025 l’esondazione del torrente Rimaggio, a Sesto Fiorentino, ha colpito la sede dell’Istituto de Martino, e parte del suo prezioso archivio. Una vicenda che ha travolto ancora una volta i programmi di molti di noi, e convogliato le energie nella messa in sicurezza di libri e documenti. Grazie all’aiuto e al sostegno giunti da numerose istituzioni e da un numero impressionante di volontari e volontarie, il processo di salvaguardia e restauro delle carte e dei nastri alluvionati è a buon punto, e possiamo finalmente tornare a pensare a nuovi progetti e iniziative.

L’Ottantesimo della Liberazione che ricorre nel 2025 rappresenta un’occasione che «Il de Martino» non poteva eludere. Entrambi i fascicoli dell’anno accoglieranno contributi che consentono di elaborare nuove prospettive e nuove domande sul significato di questo anniversario. La nostra rivista mette in campo anche in questo caso i propri strumenti di prospezione, a partire da interviste, documenti, testimonianze, suoni. In nessun caso sarebbe stato possibile dimenticarsi del 25 aprile, ma nella congiuntura storica di guerre, autoritarismi e minacce crescenti alla democrazia e alla libertà che viviamo nel presente lo è ancora meno. Il contributo di Stefano Bartolini e Martina Lopa sulle bandiere della pace delle donne lavoratrici degli anni Cinquanta risuona ugualmente di temi e pratiche che oggi è più che mai necessario conoscere e discutere.

La storia orale è molte cose e tra queste un impegno a fare “più storia”, che significa anche fare emergere più voci della storia. Questo numero ci propone un’intervista di Alfiero Boschiero a un prete operaio nel Veneto del secondo dopoguerra. La intendiamo come un primo carotaggio di un terreno di indagine da battere: quello del dissenso cattolico in questo caso, quello delle voci trascurate o silenziate di donne nella chiesa (compagne, sorelle, collaboratrici di preti, attiviste nei movimenti cattolici di base, partigiane) che i prossimi numeri accoglieranno in contributi inediti.

SOMMARIO

- Editoriale

- Simona Pezzano

Copertina - Valerio Strinati

Memoria pubblica e legislazione: un corto circuito? - Ilaria Cordovani

Raccontare per restare: il museo come spazio di memoria partecipata - Cristina Jandelli

Per un cinema di cura. Il cinema di Margarethe von Trotta visto dall’Italia - Piero Brunello

Socievolezza. Andrea Caffi e i suoi amici (1923-1951)

A ottant’anni dalla Liberazione

- Marco Cerri

L’ozio, la noia e i giochi partigiani - Chiara Paris

«Il 25 aprile tricolorato». Il ventennale della Liberazione al magnetofono

Interviste

- Alfiero Boschiero

«Quel che manca è la profezia…». Ascoltando Sergio Pellegrini, contadino, operaio e prete - Matteo Grasso

Una storia di vita tra migrazione e costruzione di un’identità familiare. Intervista a Guido Grasso

Saggi

- Brenda Fedi

Per una storia culturale del Concerto del primo maggio. Culture del lavoro e linguaggi musicali nell’Italia degli anni Novanta

Storie

- Mario Spiganti

Una nota su Lionetto Fabbri - Lionetto Fabbri

Il Sondaggio. Un racconto ritrovato

Il lavoro si racconta

- Stefano Bartolini, Martina Lopa

«Era come se si volesse occupà l’azienda». Pacifismo, agentività femminile e lotte del lavoro nelle bandiere della pace delle donne

Note e recensioni

- Greta Gorzoni

Parole confiscate e memoria riaccesa: dare voce al silenzio delle immagini. Una nota a partire dal film di Raphaël Pillosio, Les mots qu’elles eurent un jour, Francia, 2024 - Enrico Ruffino

Ripartire dagli errori. Una nota a partire dal numero monografico di «Acta Histriae», vol. 31 (2023), n. 3, a cura di Alessandro Casellato e Urška Lampe - Bruno Anastasia

Leggere il “Veneto profondo” attraverso le rivolte contadine del Novecento. Una nota a partire da Livio Vanzetto, Rivolte di paese. Una nuova storia per i contadini del Veneto profondo, Sommacampagna-Verona, Cierre edizioni, 2022 - Alessandro Casellato, Stefano Cavazza

Folklore in camicia nera. Studi su fascismo e tradizioni popolari, Pisa, Pacini, 2024; Id., Nazione, nazionalismo e folklore. Italia e Germania dall’Ottocento a oggi, Bologna, il Mulino, 2024 - Silvia Calamai

Voci da piccoli mondi. Le eredità toscane di Nuto Revelli, a cura di Caterina Di Pasquale, Pisa, Pacini, 2023 - Ilaria Bracaglia

Ma noi non potevamo aspettare più. Memorie e storia della lotta per la casa a Roma, a cura di Bruno Frusciardi con il contributo di Giulia Zitelli Conti, Firenze, Editpress, 2024 - Elisa Bellè, Alessandra Gissi e Paola Stelliferi

L’aborto. Una storia, Roma, Carocci, 2023 - Martina Lopa

Sindacaliste. La storia della Cgil e delle sue protagoniste, a cura di Maria Paola Del Rossi, Debora Migliucci, Ilaria Romeo, Bologna, Bologna University Press, 2022 - Eloisa Betti, Primo Sacchetti

La scalata dell’Everest in ciabatte. Saga Coffee, una lotta lunga 100 giorni, Roma, Futura editrice, 2022 - Stefano Bartolini, Sian Lazar

How We Struggle. A Political Anthropology of Labour, London, Pluto Press, 2023